Introducción

En la actualidad el síndrome de intestino irritable (SII) se reconoce como el trastorno funcional digestivo más frecuente en el mundo. Su definición clínica proviene de asociar síntomas crónicos y recurrentes como dolor y distensión abdominal, además de alteraciones en la forma de las heces y cambios en la frecuencia de las evacuaciones, los cuales no pueden explicarse por alguna anormalidad estructural.1-3

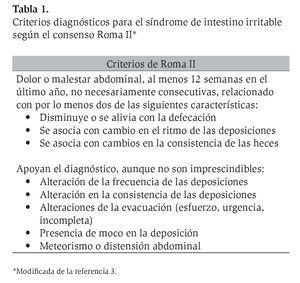

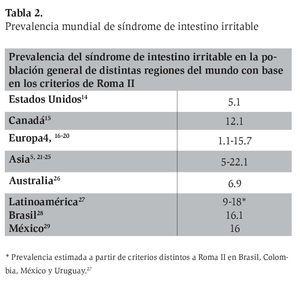

Aunque por muchos años el SII se consideró un diagnóstico de exclusión, su identificación ha cambiado con la formulación de diversos criterios que permiten reconocer a los individuos afectados. Manning (1978) y Kruis (1984) fueron los primeros en proponer una serie de criterios que evalúan la presencia de sintomatología, pero no su frecuencia, por lo que mostraban una elevada prevalencia en la población abierta. Después, como resultado de un consenso de expertos, surgieron los criterios de Roma I (1990) y más tarde los criterios de Roma II (1999) (Tabla 1), con los cuales se obtuvo una definición diagnóstica más restrictiva al evaluar no sólo la presencia sino también la frecuencia de los síntomas.4-6 Con los criterios de Roma II se determinó una prevalencia menor a la descrita de manera inicial, la cual oscila entre 1.1% y 22.1% (Tabla 2). Una extensa revisión bibliográfica demuestra la escasez de estudios epidemiológicos realizados en México y Latinoamérica, donde se estima una prevalencia de 18% a 20% a partir de estudios efectuados en poblaciones seleccionadas.7

El SII es una enfermedad con gran repercusión en la calidad de vida de los afectados, la cual es significativamente menor que la de quienes no lo padecen o presentan otras enfermedades gastrointestinales.8,9 La ansiedad y depresión son hallazgos frecuentes en estos individuos,10,11 lo mismo que los problemas sociales, conyugales y laborales.12 El número de hospitalizaciones, eventos quirúrgicos y consumo de medicamentos es mayor en los pacientes con SII, lo que incrementa hasta en 59% sus gastos en materia de salud de acuerdo con la gravedad de sus síntomas.13,14 La Asociación Mexicana de Gastroenterología determinó que en este país el SII representa 23% de las visitas iniciales a médicos gastroenterólogos.15

En México y Latinoamérica existen pocos estudios epidemiológicos que permitan conocer con exactitud las características y magnitud del problema. El objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia del SII entre adultos de población abierta de la ciudad de Veracruz mediante los criterios de Roma II.

Material y métodos

Participantes

Se reclutaron, entrenaron y estandarizaron seis estudiantes de medicina de la Universidad Veracruzana (con un mínimo de 80% de créditos académicos cursados) para la aplicación de un cuestionario adaptado al idioma español a partir de los cuestionarios modulares elaborados por el comité de Roma II,16 a fin de identificar a los individuos con síntomas compatibles de SII. A través de la visita domiciliaria y previo consentimiento oral, se interrogó a la primera persona de 16 a 80 años de edad que respondió al llamado de los entrevistadores. De forma anónima, se le cuestionó sobre la presencia de dolor abdominal en los últimos tres meses, su relación con las evacuaciones, así como la ocurrencia de cambios en los hábitos intestinales y características de las heces. Se consideró de interés la presencia de alguno de los siguientes datos: inicio de sintomatología posterior al cumplimiento de 50 años de edad, presencia de fiebre sin causa identificada, pérdida de peso reciente no intencionada, así como sangre en heces. Los individuos con cualquiera de estos signos o síntomas se refirieron para valoración médica a su centro de salud correspondiente. Otras variables recabadas fueron edad, género, nivel de escolaridad, ocupación y creencia religiosa. También se les pidió que estimaran el efecto negativo de la sintomatología gastrointestinal en sus actividades cotidianas mediante una escala visual análoga (EVA) de 10 cm. En esta escala pudieron estimar la afectación de sus actividades diarias en nada (EVA= 0) hasta limitarlas por completo (EVA= 10). Todas las entrevistas se realizaron en el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2006.

Tamaño de la muestra y muestreo

Se estimó suficiente un tamaño de muestra de 450 individuos para evaluar la prevalencia de SII con una precisión de 3% e intervalo de confianza a 95%, a partir de una prevalencia supuesta de 12% en población no seleccionada.

Según la información proporcionada por la Dirección de Planeación Catastral del Municipio de Veracruz, en marzo de 2006 existían 273 colonias regulares en la ciudad de Veracruz, de las cuales se seleccionaron 28 (10%) de manera aleatoria para incluirlas en el estudio. A cada estudiante de medicina se le asignaron cuatro o cinco colonias, a las que acudió en un horario de 15 a 19 h, de lunes a viernes. En cada colonia se eligieron 20 residencias no consecutivas y repartidas de acuerdo con el número de cuadras que contenía cada colonia, de tal manera que se visitara al menos una casa por cuadrante. El cuestionario se aplicó en forma anónima a la primera persona que atendió el llamado en cada residencia, siempre estuviera dentro del intervalo de edad; en caso contrario se procedió a realizar la entrevista en la residencia inmediata posterior.

Análisis de datos

Se efectuó un análisis descriptivo con medidas de tendencia central y dispersión. Las variables de distribución continua se expresan con media y desviación estándar (DE) y las variables categóricas en rangos y porcentaje. A los individuos con síntomas compatibles con SII se les clasificó con base en el patrón predominante: estreñimiento, diarrea o síntomas alternos. La prevalencia de SII se estratificó por género, grupos de edad y nivel de escolaridad. Las diferencias entre grupos se evaluó a través de la prueba ]2. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS v10.0.

Resultados

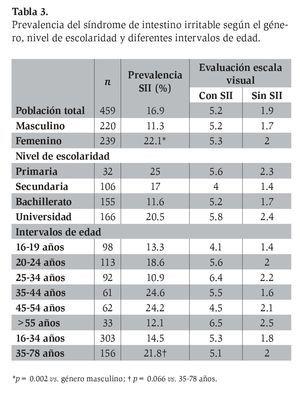

Se aplicaron 460 encuestas; tras la exclusión de una por presentar datos incompletos, la muestra final fue de 459 individuos entrevistados (220 varones y 239 mujeres), los cuales tuvieron una media de edad de 31.2 ± 13.6 años. Se detectó a 78 pacientes (16.9%) con SII, con una media de edad de 33.3 ± 13.9 años: 25 varones y 53 mujeres, correspondientes a 11.3% y 22.1% del total de individuos incluidos en el estudio. La Tabla 3 resume la prevalencia de SII de acuerdo con género, grado máximo de estudios, intervalo de edad y valor promedio de la EVA en cada uno de estos grupos.

Se observó una mayor prevalencia de SII en individuos con estudios universitarios en comparación con aquéllos con estudios de bachillerato (20.5% vs. 11.6%, p= 0.04); sin embargo, esta diferencia no fue significativa cuando se les comparó con sujetos con estudios de bachillerato o menores (20.5% vs. 15%, p= 0.17). Tampoco se encontró diferencia significativa cuando se contrastó con personas con estudios de secundaria o menores (20.5% vs. 18.8%, p= 0.83). Por otro lado, los mayores de 35 años de edad mostraron una mayor prevalencia de SII que los más jóvenes (21.8% vs. 14.5%, p= 0.066).

En relación con la EVA, los sujetos con SII estimaron un mayor efecto negativo al momento de evaluar el grado en que la sintomatología gastrointestinal afectó sus actividades cotidianas en comparación con los individuos sin SII (5.2 ± 2.7 vs. 1.9 ± 2.2, p< 0.0001), diferencia que se mantuvo constante en todos los grupos.

Finalmente, se determinó que 50% de los individuos con SII tenía síntomas con predominio de estreñimiento, 28.2% con predominio de diarrea y 21.8% mostraron un patrón alternante (Figura 1).

Figura 1. Patrón predominante en individuos con síntomas compatibles con síndrome de intestino irritable.

Discusión

El SII es una enfermedad que afecta de modo directo la calidad de vida de quienes la padecen. Su prevalencia mundial oscila entre 1.1% y 22.1% según los criterios utilizados, y está influida por factores genéticos, sanitarios, dietéticos y culturales de las distintas regiones. Mediante la aplicación de los criterios de Roma II, los estudios realizados con base poblacional muestran que Asia posee la prevalencia más elevada, seguida de Norteamérica y finalmente Europa;4,5,13-30 en ambos extremos se encuentran Francia y Taiwán, con una prevalencia reportada de 1.1 y 22.1% en ese orden.

Los estudios epidemiológicos efectuados en México en los últimos años se han enfocado en poblaciones seleccionadas con un estimado de afectación de 18%,31 pero su prevalencia real en población urbana abierta y no seleccionada se desconoce. En este sentido, el presente estudio establece en 16.9% la prevalencia de SII en población mayor de 16 años elegida al azar en la ciudad de Veracruz, con una relación mujer/varón de 2.2:1. En fecha reciente, López-Colombo y colaboradores30 evaluaron la prevalencia de trastornos funcionales digestivos en una muestra representativa del estado de Tlaxcala y encontraron una prevalencia similar a la de este estudio (16%, n= 500); estos datos concuerdan con los hallados en otros países de Latinoamérica como Brasil (16.1%, n= 1 510).29

Si bien la fisiopatología de este trastorno aún no se comprende por completo y es motivo de intensa investigación, se ha establecido su íntima relación con el estrés psicológico del paciente. Ansiedad, depresión y otros trastornos psiquiátricos se vinculan con el SII e incrementan la gravedad de las manifestaciones clínicas. El grado de estrés correlaciona en forma importante con el número de síntomas gastrointestinales, días laborales perdidos y visitas al médico, lo cual se traduce en una disminución en la calidad de vida del paciente.8,9 En esta investigación se observó un mayor efecto negativo de la sintomatología en las actividades cotidianas estimado mediante EVA (5.2 vs. 1.9 cm de la escala); fue un dato constante al evaluarse en los distintos grupos de edad, género y escolaridad, lo que sugiere una disminución en la calidad de vida de estos individuos. No obstante, en el presente estudio no se evaluó de modo formal la calidad de vida mediante cuestionarios diseñados y validados para tal fin.

También se identificó una prevalencia más alta de SII en mayores de 35 años, hecho que, como algunos autores señalan, quizá sea atribuible al estrés, sobre todo de origen laboral. Si se considera que el SII es la segunda causa de ausentismo laboral, sólo por detrás del resfriado común,12 y que conduce a consultas recurrentes, se explica el impacto económico que tiene esta enfermedad en el sistema de salud y los afectados. Por otro lado, aunque en este estudio se observó una mayor prevalencia de SII entre individuos con estudios universitarios en comparación con los que tienen estudios de bachillerato, esta diferencia no fue consistente en la comparación con personas que informaron otros niveles de escolaridad.

Es necesario reconocer que estos resultados deben interpretarse bajo el entendimiento de que en este trabajo de campo no se realizaron estudios detallados de individuos con SII a fin de descartar organicidad, porque el objetivo fundamental era determinar la presencia o ausencia de síntomas compatibles con SII. De cualquier modo, si durante la entrevista se encontraba algún dato de alarma, se recomendaba al afectado que acudiera al centro de salud correspondiente para una evaluación formal. Si bien los entrevistadores estaban capacitados para resolver cualquier duda referente a la terminología del cuestionario, éste no contaba aún con la validación técnica para aplicarlo en población mexicana; se recurrió a un cuestionario adaptado al español y recomendado por un comité de expertos de España para su uso en población hispanoparlante.16 A la luz de nuevos avances en el conocimiento médico, un comité de expertos en trastornos funcionales digestivos revisó recientemente los criterios ya establecidos e introdujo una serie de modificaciones que dieron lugar al surgimiento de los criterios de Roma III, cuya publicación en inglés se efectuó en fecha posterior al presente estudio y con los cuales se especula respecto a un posible incremento en la prevalencia de SII al requerir una menor duración de la sintomatología32 para establecer el diagnóstico. Como otros médicos e investigadores, los autores esperan con gran interés la publicación y validación del nuevo cuestionario diagnóstico de SII en español a fin de evaluar su utilidad en la clínica diaria y conocer la prevalencia de la enfermedad en población abierta.

Se requieren estudios posteriores para determinar los factores que se relacionan con la elevada prevalencia encontrada, así como para evaluar la prevalencia de la enfermedad con los criterios de Roma III.

En conclusión, la prevalencia de SII que se observa en México es una de las más altas reportadas en la bibliografía mundial mediante los criterios de Roma II. Asimismo se detectó una mayor afectación en las actividades cotidianas de los individuos con SII que sugiere una disminución en su calidad de vida.

Correspondencia: Dr. Joaquín Valerio Ureña.

Jefe de la División de Cirugía, Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz SESVER. Avenida 20 de Noviembre 1074, entre Alacio Pérez e Iturbide, Col. Centro. Veracruz, Ver.

Teléfono: 045 2299 122110.

Correo electrónico: drjvalerio@hotmail.com